めくる、綴じる、書き留めるーー 和帳と生きる町工場が見つめる先

水戸屋紙工業株式会社

取締役 鈴木久美子さん

看板建築の奥に和帳の製造現場が広がる

「宝星印」は水戸屋紙工のオリジナルのブランド名。扉のガラスに残された金文字が老舗の誇りと歴史を物語っています。

水戸屋紙工はオリジナルの「宝星印」の和帳(和式帳簿)のほか、OEM生産、企業から依頼されたカスタムの和帳などを手掛ける紙製品のメーカーです。

台東区鳥越にある本社はレトロな建築マニアにとっては垂涎の的かもしれません。ファサードも窓も壁もすべてがいまにはない佇まい。和とモダンが融合した看板建築物の中に社屋兼工場が広がっています。

同社の創業は明治末期。取締役をつとめる鈴木久美子さんは言います。

「あまり詳しくは知らないのですが(笑)、もともとは高祖父が茨城の潮来から江戸に出てきて、千代田区の神田練塀町で団子屋を営んでいたようです。その後、帳簿を扱う商売に鞍替えし、大正11年(1922年)にいまの場所に移ってきたと聞きました」

創業当時の水戸屋紙工を写した集合写真。かつては多くの従業員を抱え、社屋の2階は社員の寮として利用されていました。

移転の翌年(1923年)に関東大震災が発生。当初の建物は焼けてしまったものの、昭和2年(1927年)に現在の看板建築に建て替えられました。戦争で東京は甚大な被害を受けましたが、同社の建物は戦火をくぐり抜け、今もその姿をとどめています。

さて、看板商品である和帳について知るために、明治維新まで歴史を遡ってみましょう。ときは1868年。江戸幕府に替わって新政府が樹立され、元号が明治となり、洋服、髪型、食べ物など人々の生活は大きく変わりました。「洋式」が浸透し始めたのです。

帳面や台帳、記録簿も例外ではありません。江戸時代、商売人はそろばんを使って計算をし、大福帳、仕訳帳、元帳などの和式帳簿で取引を記録していました。いわゆる「単式簿記」での記録です。しかし、維新以降は、西洋から入ってきた「複式帳簿」を採用する官公庁や会社が増えていきました。

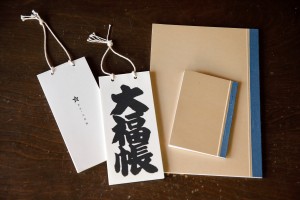

水戸屋紙工の主要製品の宝星印の和帳。かつては商店や個人宅で日々の記録に当たり前のように使われていました。

とはいえ、和帳を使い続けるところは多く、その後も長く庶民の生活のさまざまな場面を支え続けます。例えば、金銭受取帳や荷受帳、日計帳、月掛帳、家賃台帳、宿泊人名簿、仕立帳等。人々は、和紙を製本した右開きの和帳を買い求め、そこに筆で文字をつづり、日々の記録を残していました。

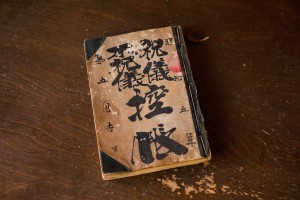

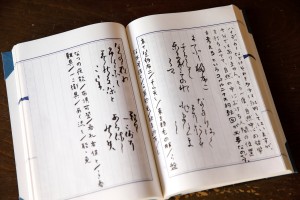

昭和5年に使用されていた御祝儀用の控帳。時間の経過とともに紙は風合いを増し、墨文字の骨太な筆致が目を引きます。

「うちの場合、和帳を卸に直接納入していました。従業員が大八車に積んで駅に行き、東北や長野行きの汽車に乗って、問屋や文具店に納めていたんですよ」

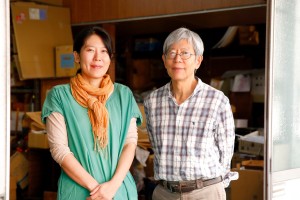

鈴木久美子さんとお父様の塚本哲夫さん。縮小する和帳の世界に新たな風を吹き込もうと久美子さんは活路を模索して奮闘中。少しずつ目指したい方法が見えてきました。

往時の様子をこう語るのは社長であり、鈴木さんのお父様の塚本哲夫さんです。ピーク時には同社は職人や外回りを担当する従業員など総勢20人以上を抱え、一部の社員は社屋の2階に住み込みで働いていたとか。店の前の通りをたくさん荷を積んだ大八車が往来する。そんなにぎやかな光景が目に浮かびます。

和帳メーカーは全国に数社あるのみ

同社は、地元の小学校が文房具店経由で発注する名入れのノート、ミシン目の入った酒屋やクリーニング店の伝票、カーボン紙を挟んで使う伝票や領収書などもラインナップとしていました。和帳の域にとどまらない守備範囲の広さには驚くばかりです。

「海上自衛隊の仕事を受注したこともありますよ。新造した船の進水式に合わせて、船の写真と性能を記した紙を張り合わせた記念品です。海上自衛隊で使用される射撃の的も作りました」(塚本さん)

しかし、主力商品である和帳のマーケットは次第に縮小の道をたどっていきます。バブル経済がはじけ、オフィスにPCが普及し、ペーパーレス化を図る企業や店が増えるにつれて、和帳の需要は大幅に減少。紙の帳簿をつける文化はどんどん失われていきました。

「個人や会社が使う伝票や封筒もなくなってきたところに追い打ちをかけたのがコロナ禍です。お葬式をあげるところも減って、香典袋の需要も一気に少なくなりました。ゼロになったわけではないですが、シンプルなもので済ませるケースが多いですね」(塚本さん)

いまも昔からのお客様から和帳の注文は入るものの、マーケットは限られています。すでに和帳メーカーは全国に同社以外に2社ある程度。関東には同社しかありません。

このまま衰退を待つだけなのか。和帳文化はもう終わりなのか。そんなときに同社に登場したのが鈴木さんです。

「実は商売のことは何も知らないで育ちました。会社員として勤めた後、沖縄に移り住んでバイト生活を送っていたんですよ。和帳の商売を手伝い始めたのは2018年頃から。もともとレトロなものが好きということもあり、実家の和帳の商売を手伝ってみようかなと思い始めました。とはいえ、この会社で具体的に何をやりたいのかについては決まっていなかったというのが正直なところです」

「大福帳」の文字には存在感があり、漢字の力強さと美しさが印象的。和帳は幅広い用途で活躍しそうです。

縮小する業界にあって、自分は何をなすべきか。いったい何ができるのか。活路を模索していた鈴木さんに新たな動機と方向性を指し示したのがモノマチでした。

モノマチ初参加でレトロなモノ好きや紙マニアの心をつかむ

水戸屋紙工は今年はじめてモノマチに参加しました。しかし、鈴木さんはその存在を前から知っていたと言います。

「3年ぐらい前から気になっていて、実は過去2回ほど、ちょっとだけ便乗させてもらいました(笑)。大福帳のメモ帳を販売しただけなんですが、お客様に『めちゃかわいい』と言われて手応えを感じましたね。紙質を気に入っていただけて、『もう少し(厚み)が薄ければいいのに』というアドバイスももらいました」

マスのトレンドにはならなくても、和帳を求めるニッチな客層はちゃんと存在するのではないか。そう感じた鈴木さんは、モノマチ時にお客様から教えてもらった日本手帖の会主催のイベント「手帳祭り」にも参加。そして今年5月に、ついにモノマチに正式に参戦を果たし、和帳を長く作り続けてきた会社だからこそ可能な、楽しくて個性的なワークショップと製品を投入しました。

モノマチには2025年に初参加しました。モノマチのロゴを入れた和帳や町名などを入れたミニメモ帳は来場者の人気の的。

ワークショップのタイトルは「ちょっとなつかしいメモ帳づくり」。レトロなマーブルテープを使ってオリジナルのメモ帳を仕上げる試みです。紙を貼り糊付けしてテープを張り、最後の仕上げは職人(塚本さん)に任せるというシンプルで手軽なワークショップ、そして同じモノマチ参加店の浅原皮漉所やパラコのパラコードとのコラボワークショップ「和綴じの皮表紙メモ帳づくり」はともに大好評を博しました。

モノマチでは浅原皮漉所とコラボ。大福帳用の革のカバーが作れるワークショップは大好評を博しました。

一般に、紙製品がどのように作られているかを実際に見る機会はほとんどありません。けれども、モノマチで同社を訪ねれば、がちゃん、がちゃんと機械の音が響く中、紙が裁断され、綴じられ、クロスが貼られて一冊の製品ができあがっていく様子を間近に見ることができるのです。その光景は、レトロなモノ好きや紙マニアの心を大いにくすぐったことでしょう。

「モノマチに出る以上はちゃんとペイしないと、と考え(笑)、モレスキン風の和帳を作りました。モレスキンじゃなくて『和レスキン』ですね。自分の手で和紙を折り、初のオリジナルに挑戦して20冊ほど用意したところ、すぐに売り切れました。やはり発表の機会や舞台があるとやるしかないとモチベーションが上がります。初めてのことを一度に主体的にやったのでモノマチの後はどっと疲れましたが、手作り感のあるイベントになって、予想以上に多くの方に来ていただけてよかったです」

和帳のアレンジと書写の提案

今後に向けて、鈴木さんはいま二つのことを計画し、推進しています。

一つは、現在の和帳をベースに製品のアレンジを重ねていくこと。和帳の印刷は活版からオフセットへ、製本も糸綴じから針金綴じへと変化しました。それでも、和帳のもつ佇まいと趣は昔のまま。長い年月を経ても変わらない誠実なモノづくりの精神がそこに息づいています。

めくるたびに現れる、美しく繊細な罫線。細やかな意匠が施されたページには和帳ならではの整然とした美しさが宿っています。

この「変わらなさ」を踏まえて、鈴木さんは「中身をオリジナルにしたり、特注にしたり、自分の好きな罫のデザインに仕立てることを考えています。そんなに多くは作れないのでそれぞれ20〜30冊ぐらいでしょうか。いろいろな種類の和帳が世の中に存在してほしいんですよ」と語ります。

二つ目は和帳の使い方の提案です。和帳の本来の利用目的はメモや記録にありますが、鈴木さんは、古典や和歌、文学などジャンルを問わず、心に残った文章を筆ペンを使って縦書きで和帳に書き写す「書写」に活用しています。

「日本語を縦に書くのと横に書くのとでは全然違うと思うんですよ。縦書きした方が心に残るというか、『日本語を書いた』という実感があって精神的にも落ち着きます」

久美子さんは和帳を使った「書写」の推し活を展開中。古典や和歌、文学など心に残った文章を筆ペンを使って縦書きで記すと心が静かに整います。

書写を縦書きで行う。これは日本語の成り立ちを考えると当たり前のスタイルです。日本語は筆で縦に書くことを前提に漢字と仮名が発展しました。縦に書くことで、日本語ならではのリズムや余白の美しさが生まれ、手から脳へと心地よい風が吹き抜けるように感じられるのではないでしょうか。

便利なスケジューリングや日記アプリが次々と登場しても、紙の手帳やダイアリーの人気は衰えを知りません。ペンを手に取り、紙に思いをつづる行為は、日本人の感性の奥深くに根づいています。

書く、綴じる、記す。紙の温もりが感じられる和帳の手触り、この書き味にこだわるマニアックなファンは少なからず存在しています。

書くことで心が整う。その感覚をいまも変わらず届けてくれるのが和帳です。和帳はただ懐かしいだけの存在ではありません。時代の流れに影響を受けながらも、本質を変えることなくいまも生き続けています。そんな和帳の趣を受け継ぐように、水戸屋紙工の製品もまた、じわじわと静かにファンを増やしていくーー。そんな温かな未来が見えてきました。

封を開けると1枚の紙に変身する小箱。水戸屋紙工業がいちから作った製品です。紙のポテンシャルを感じさせる一品。乞うご期待!

水戸屋紙工株式会社

東京都台東区鳥越1丁目31−10

TEL : 03-3851-1533

URL : https://www.instagram.com/mitoya45/

Photo by Hanae Miura

Text by FUKIKO MITAMURA