タガネを駆使して地金に石を留めていくーー彫り留め職人が見据える現在と未来

ゆう工芸 関雄一郎さん

光り輝く宝石を地金に留める「石留め」にはいくつかの手法があります。そのうちの一つ、「彫り留め」を専門に手掛けているのがゆう工芸の関雄一郎さんです。専門の道具であるタガネを使って鮮やかに仕事をこなしていく関さんのキャリアの築き方と未来への視点を紹介しましょう。

キャリア25年の彫り留め職人

微妙に形が違ういくつものタガネ(彫刻刀の小さいもの)を使い分けて地金を削りだし、リングやペンダントにダイヤモンドなどの石を留めていくーー。ゆう工芸を主宰する職人の関雄一郎さんは繊細で高度な技術を求められる彫り留め専門の職人です。

工房で仕事に臨む関さん。軽やかに、でも慎重に彫り留めの作業を進めていきます。

1日で彫り留めできる石の数は30〜50ピース。同じ石を留める手法であっても、金属で爪の形を作り、その爪で石を固定する「爪留め」は1日で1000ピースの仕上げが可能だといいます。手間も時間もかかる彫り留め。そのキャリアを関さんがスタートしたのは25年前のことでした。

「1年間サラリーマンをしていたこともありましたが、その後、父と同じ仕事につきました。親子で同じ仕事をやっていたんですよ。ただ、メインの得意先からの仕事が大幅に減ってしまい、10数年前にいったん廃業しました。でも、私はこの仕事を続けたいと思ったんですね。二人なら無理でも一人だったらなんとかやっていけるかもしれない。そう思ってまずは知り合いの事務所の一画を間借りして仕事を始めました」

晴れて独立したものの、関さんの仕事場はスペースを貸してくれた相手側の事情で移転を余儀なくされます。しかも一度ではありません。御徒町近くから小島町へ、さらに元浅草へ。3ヶ月の間に引っ越し回数は3回におよびました。

「あまりにも引っ越しが続くものだから『関さん、夜逃げでもしているの?』と言われたこともあります(笑)。ただ、当時は机一つでしたから引っ越しと言ってもそう大変じゃなかったんですよ」

転々と仕事場を変えながらも仕事自体は順調でした。注文が次々に舞い込み、業績はみるみるうちにV字回復を果たします。

現在は台東区台東4丁目に工房を構えているゆう工芸。仕事道具も以前よりはぐんと増えています。

「独立した後、いろいろな方に知り合えたのが大きかったですね。紹介が紹介を呼んで仕事が入ってきました」

関さんはそう謙虚に話しますが、途切れなく仕事が飛び込んできた一番の理由はその技術力でしょう。地金に石を留めてジュエリーやアクセサリーとして仕上げていく。その工程で石が落ちることは本来許されません。しかし、現実には検品をすると石が落ちてしまうことは珍しくなく、ひどいときには石が落ちる割合が30%に達するケースもあるようです。

一方、関さんにはその心配がありません。留めがきれい、石が落ちない。関さんに頼めば間違いない、安心だ。そうした評価が注文をどんどん増やしていったのです。

「いや、でもそれは当たり前だから(笑)。石が落ちたらいけない商品ですから」

この道ひとすじ。受けた仕事を淡々とこなす職人の矜持がうかがえます。

彫り留めの技術が際立つ自社ブランド

関さんの仕事場をのぞいてみました。

関さんが使っているタガネ。総勢150種類。メインに使っているのは20〜30本ほど。

決して広いとはいえない机には仕事道具のタガネがずらりと並びます。その数は約150本。もっとも主に使っているのは20〜30本のタガネだとか。

同じように見えてタガネは一つとして同じではありません。刃先が尖っているもの、平たいもの、横から見たときに真っ直ぐなもの、やや曲がっているもの。刃の形、角度が微妙に異なるのです。

タガネをクローズアップしてみました。角度や刃先などがすべて微妙に異なります。

石の大きさや形に合わせて、関さんはたくさんのタガネの中から適切な1本を取り出し、彫り留めの作業を進めていきます。直線を彫るときにはストレートのタガネを、カーブを描くときにはカーブ状のタガネを。その判断に迷いはありません。

「彼に任せれば間違いない」。関さんは業界内で高い評価を得ています。

「若いときは裸眼でできましたが、そろそろハヅキルーペのようなルーペで確認しなければならなくなりました(笑)」

そう言いながら彫り留めの作業に臨む関さんの手つきや手さばき、所作をなんと表現したらいいのでしょう。丹精、巧み、熟練、鮮やか。一見、地味に思える彫り留めの手法はきらびやかな光を放つジュエリーやアクサセリーの魅力を引き立てるために不可欠の技術であることを実感できます。

丁寧に鮮やかにリズミカルに。タガネで細かな模様が刻まれていきます。

6年ほど前に関さんは自社ブランドを立ち上げました。代表作が「ルビー入り龍リング」と「ダイヤペンダント」です。前者はブラックメッキやホワイトメッキ加工を施したシルバーをタガネで彫って龍のウロコを模したリング。龍の爪の部分にはラブラドライトを、目の部分にはルビーをあしらいました。「ダイヤペンダント」は立体的なデザインが印象的なダイヤ入り菱形ペンダントです。どちらも見れば見るほどタガネで掘った仕上がりが緻密で細かく美しい。彫り留めの技術が際立つアイテムです。

関さんの力量がいかんなく発揮された自社ブランドの「龍のリング」

「これからは自社ブランドにもっと力を入れたいですね。ネットで販売していく計画です」

彫り留め職人だからこそ可能なジュエリーやアクセサリー。関さんの腕から新感覚のアイテムが飛び出しそうです。

高齢化し工賃が低い業界を改善したい

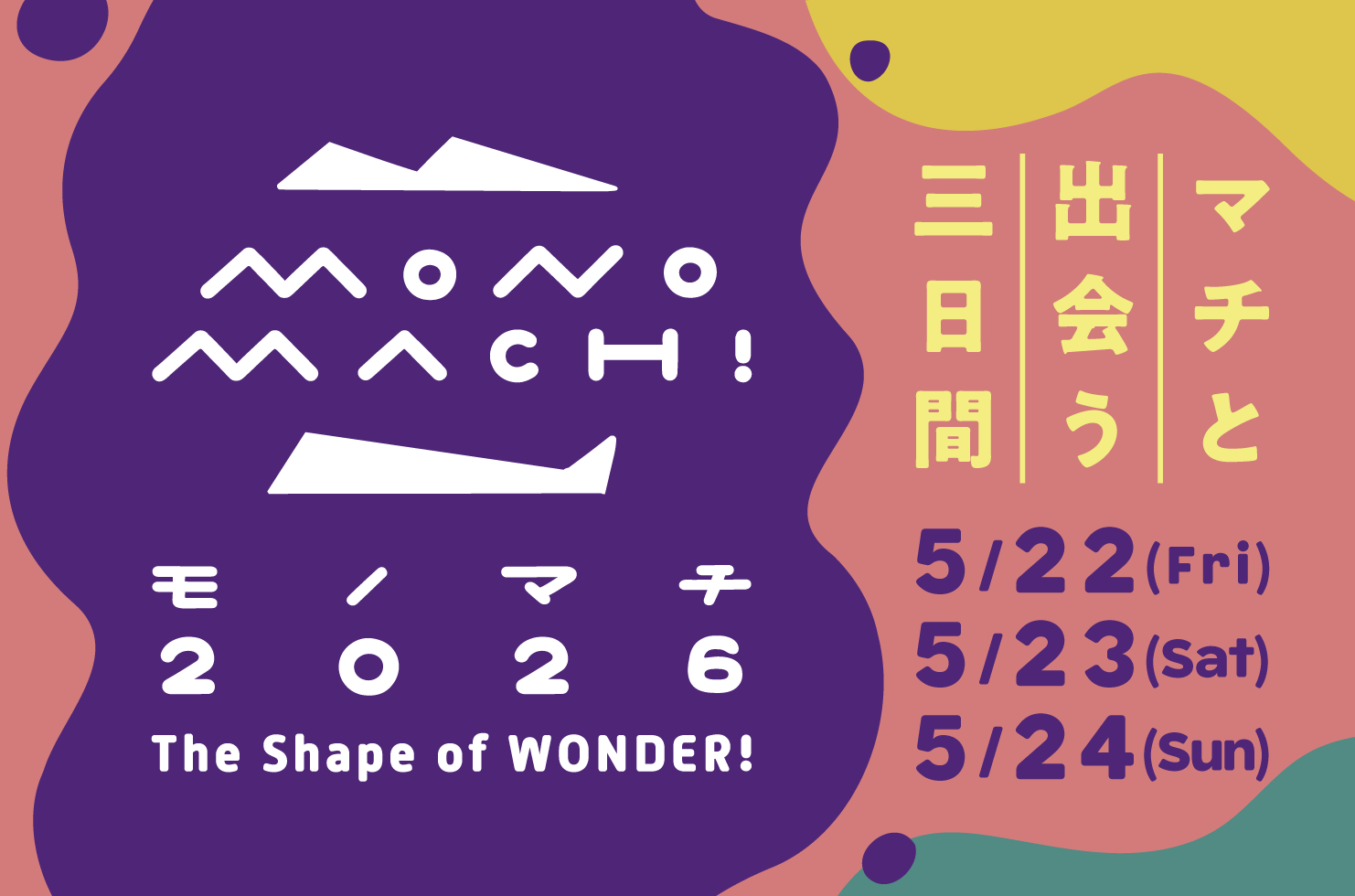

モノマチに参加したのは2019年の「モノマチイレブン」から。参加店からの紹介がきっかけでした。

「ちょうどその頃、少し仕事が減っていたんですね。何かしなければ、動かなければと思っていたときに声をかけていただきました。もともとモノマチに興味もあったので参加を決め、石を留めるワークショップを開きました。石を留めやすいようにあらかじめこちらで爪の内側を加工し、固定だけをお客様にやっていただく形です。地金はシルバーを使い、石はサファイヤやアメジストなど10種類を用意しましたが、準備が大変でチラシができたのもモノマチ当日(笑)。モノマチ2022でも同様のワークショップを開催しますが、もっと準備に時間をかけたいですね」

モノマチ2022の直前に関さんが語っていたワークショップは大好評のうちに終了しました。

「仕事先から『キレイに留まっているね』『お客さんも満足していましたよ』という声はいただくものの、エンドユーザーの方の声を聞く機会はほとんどないんですよ。その意味でモノマチは貴重です。他の参加店から仕事を紹介していただいて仕事先も広がりました」

受託の仕事をこなす一方で自社ブランドやワークショップを手掛け、一般消費者とのつながりに新たな醍醐味を見出している関さんに将来についてお尋ねしました。

「この業界は縮小する一方で、職人が高齢化していることが気がかりです。一人でやっている職人としてはいま46歳の私が最年少。会社に所属している若い人はいても、独立している人で若手はいないんですね。おまけに工賃も下がっているので、『ぜひこの業界に来て職人になりましょう』とは到底言えない。来てもらえるようになんとか現状を改善したいですね。またオーバースペックも気になっています」

オーバースペックとは何か。数年前からジュエリー業界では顕微鏡を使った検品が取り入れられるようになりました。傷がまったくない無垢の状態であることをうたい文句にする店が増えているからです。

「でも顕微鏡でないと確認できない傷なんて見ただけではまったくわからない。お客様とは関係のないこだわりなんです。そもそもジュエリーを身につければすぐに傷がつきますからね。それに顕微鏡での検品にはデメリットも多いです。傷をゼロにしようとすると面を向いてしまうことになるので結果的に薄くなる。業界用語で『ダレる』というんですが、これが石が落ちる要因の一つになっています」

ジュエリーやアクセサリーを使ううちにおのずと刻まれてしまう傷は単なる「傷」ではなく、「味」であり「愛着の証」でもあります。他の国では見られない日本独自の顕微鏡による検品制度はデメリットをもたらすことはあってもメリットはほぼ皆無。歩留まりを下げ、職人に過度の負担を強いているこの慣習をなんとかなくすことはできないのか。関さんはいま模索している最中です。

一人の職人として、自社ブランドで作品を発表するクリエイターとして、そして業界を担っていく若手として。業界の現状を憂い、真摯に問題解決を図ろうとする関さんが切り開いていく未来を楽しみに追いかけたいと思います。

ゆう工芸

東京都台東区台東4-3-5

TEL : 03-3837-0603

URL : http://monowaza.jp/craftsmen/pg137.html

Photo by Hanae Miura

Text by Fukiko Mitamura