とんぼ玉づくりの体験もできるガラス工芸専門メーカー

きなりがらす

森 かおるさん

つい見入ってしまう色とりどりのとんぼ玉

真ん中に穴の開いたガラス玉に、さまざまな模様があしらわれた「とんぼ玉」。実物を目にしたことのある方や、なんとなく名前は聞いたことがあるという方も多いことでしょう。そんなとんぼ玉を種類豊富に取り揃えているのが、浅草橋にある「きなりがらす」です。

運営しているのは、兵庫県丹波篠山市に本社を構える有限会社喜南鈴(きなり)硝子。ガラス工芸のなかでも特にバーナーワークの分野において、ガラスロッド(ガラス棒)やバーナーワーク用品、とんぼ玉をはじめとするガラス製品の製造・販売・輸出入、研究開発などを行っています。また、浅草橋店のほか、大阪、神戸、名古屋にある直営店では、オリジナルのガラス製品を販売するとともに、とんぼ玉製作を体験できるワークショップや、基礎から学べる「とんぼ玉教室」など開催しています。

ワークショップではさまざまなとんぼ玉の製作を体験できます

ちなみに、とんぼ玉という名称は、たくさんの丸い模様がついた様がトンボの複眼に似ていることに由来する、という説が有力とのこと。日本へは奈良時代にその製法が伝わってきたとされていて、古代、魔除けとして身につけられていた勾玉もとんぼ玉の一種だそうです。

店内に入ると、左右の棚には色とりどりのとんぼ玉が無数に並んでいて、その数に圧倒されます。手に取ってじっくり見てみると、模様や色の組み合わせのバリエーションが実に豊富で、ついつい夢中になって見入ってしまいます。

すべて手づくりなので、似たような模様でも一つひとつ微妙に違います

「どの商品も品質にこだわり、職人が丁寧な手作業で一つひとつ手づくりしています。また、アクセサリーパーツも販売しているので、お好きなとんぼ玉を選び、簡単にオリジナルのガラスアクセサリーを作っていただくこともできます。かんざしもネジ式になっているので、気分によってとんぼ玉を付け替える、といった楽しみ方もできます」とスタッフの森かおるさんは話します。

好みのとんぼ玉とパーツを組み合わせて、さまざまな形で楽しむことができます

数百におよぶカラーバリエーション

そして、とんぼ玉の素材となるガラスロッド、バーナーなどのガラス加工用道具を中心に置いているのが2階フロア。こちらでもさまざまな色のガラスロッドが棚一面に陳列されています。きなりがらすでは、お客様がとんぼ玉やガラス細工をつくるとき、思い描いたイメージを表現しやすいように、できる限り多くの種類の色ガラスを用意したいと考えて開発しているとのこと。そのため、取り扱う色の種類は数百にもおよびます。

棚にズラリと並ぶガラスロッドは圧巻!

「これだけの種類のガラスロッドを置いているところは、おそらくほかにないと思います。また、ガラスというのは、ロッドの状態で見たときと焼いた後とで色がけっこう違うので、各ロッドに仕上がりの見本をつけています」(森さん)

ガラスロッドは、気候や温度によってその時にしか出せない色もあるとか。職人の手仕事と自然との掛け合わせによって生み出される唯一無二の色、それもガラス製品がもつ大きな魅力なのでしょう。

とんぼ玉のつくり方を見てみよう!

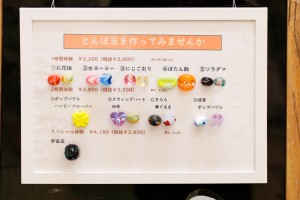

きなりがらすは、モノマチには初期のころから参加していて、毎回開催しているのがとんぼ玉づくりのワークショップ。工程の説明まで含めて20分程度でできるので、気軽にトライできるワークショップとして幅広い世代の方から人気です。

今回の取材時には、講師の中西麻水さんにとんぼ玉づくりを実践していただいたので、その工程を簡単にご紹介しましょう。

使う材料は、土台をつくるガラスロッドと、周りに模様をつけるフリットとミルフィオリというものです。フリットはいろいろな色が混ざった細かいガラスの粒。一方、ミルフィオリは金太郎飴の要領で花などの模様をつくって裁断したチップで、これらをガラス玉の表面に溶着して模様をつけます。

《とんぼ玉のつくり方》

① バーナーの火にガラス棒を当て、時々回しながらガラス棒を溶かす。

② 芯棒を火に当て、先端につけた離型剤(*1)が赤くなるまで熱する。

③ 離型剤がついた部分にガラスを巻き付ける。

④ ガラスが自然に丸くなるまで熱していく。

⑤ 丸く整ったら、フリットの上でガラス玉を転がしながら表面に付着させる。

⑥ 同様にミルフィオリも付着させる。

⑦ 再び火に当て、フリットとミルフィオリを表面になじませる。

⑧ 火から外し、ガラスが固まったら徐冷材(*2)の中に差し込んでしばらく放置し、ガラスが完全に冷めたら取り出す。

⑨ 芯棒からガラス玉を抜き取れば完成。

*1 離型剤:ガラス玉を芯棒から外しやすくするために使う薬剤

*2 徐冷材:ガラスが急激に冷えて温度差で割れるのを防ぐために使うもの

「火は下から当てているので、手を止めてしまうと上と下で温度差が出てしまいます。全体の温度が均一になるよう、芯棒を回しながら360℃まんべんなく温めることが、きれいな形に仕上げるポイントです」と中西さんがアドバイスしてくださいました。

真っすぐなガラス棒が温められることによってとろ~んとした水あめのようになり、それが次第に丸い形になっていく。そして、まだ熱をもっているときと冷めたときとでは、色もガラリと一変。そんなふうにみるみるうちに姿を変えていく様子が見られるのも、とんぼ玉づくりのおもしろさです。とんぼ玉づくりのワークショップは今年のモノマチでも開催予定ですので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

モノマチでは写真のようなチャームをつくることができます

人や環境への安全に配慮した無鉛ガラスの開発に成功

こうして教室やワークショップを通してモノづくりの喜びや楽しさを発信するとともに、きなりがらすが力を入れているのが、人や環境への安全に配慮した商品開発です。というのも、一般的なガラスに含まれる鉛が溶けると人体に影響を及ぼす物質が発生することがわかっていて、近年では世界的に鉛の規制が進んでいます。そうしたことから、きなりがらすでは鉛を使わないガラスの開発に挑みました。

バーナーで加工するには低融点である必要がありますが、低融点のガラスは、低品質のものだと空気中の水分により表面に曇りや粉吹きが発生します。これを解消するには、優れた耐水性が必要となります。また、ソーダガラスは低融点を実現することはできるものの、鉛に比べて粘度性が低いため、作業性に劣るという難点があります。これらの課題を解消すべく研究を重ねた結果、ついに無鉛でありながら鉛ガラス以上に耐水性や作業性に優れたガラスの製造に成功しました。それが、無鉛ガラス棒「Cシリーズガラスロッド」で、2011年には特許技術として認定されました。

「Cシリーズガラスロッドは、人や環境に優しいことももちろんですが、透明度が非常に高いことも大きな特徴です。とんぼ玉をつくるとき、遠近感を出すために色ガラスの上にクリアのガラスをかけるという技法があるのですが、クリアの透明度がすごく高いので、仕上がりの美しさが格段に違うんです」と森さんは話します。その例として見せてくださったのが「宇宙」と名付けられたとんぼ玉。銀河系を思わせる美しい色合いをより一層引き立てる、クリアガラスの存在感が光る幻想的な作品です。

高い透明度を誇るCシリーズのクリアガラス

酸素バーナーで作る銀河系を彷彿とさせる「宇宙ペンダント」は、男性からも人気です

最後に、森さんと中西さんにとんぼ玉の魅力を伺いました。

「儚さ、永遠に透明であること、そして、ガラスならではの色合い、といったところでしょうか。また、製作過程では簡単に思うようにいかないからこそ、イメージ通りのものができたときの喜びは大きいですね」(森さん)

「この距離で火を見つめることはふだんあまりないので、非日常の世界に入り込むような体験ができます。実際、教室に参加された方も、『すごく集中した』とおっしゃる方が多いですね。また、火で熱しているときのガラスはまるで生き物のようにみるみる形が変わっていくし、2つとして同じものができることはありません。その偶然性の高さもとんぼ玉づくりの楽しさだと思います」(中西さん)

左から、講師の中西麻水さん、スタッフの森かおるさん、中島広乃さん

一度、その楽しさを体験したら、ついついハマってしまいそうなとんぼ玉づくり。ぜひこの機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

きなりがらす 浅草橋店

東京都台東区柳橋2-14-3 帝王ビル

TEL : 03-5822-2518

URL : https://kinariglass.com/

PHOTO : HANAE MIURA

TEXT : MIKI MATSUI